273

El ingeniero Guido D’Alessandro y la construcción del Palacio Nacional

Otros realizaron diversos trabajos tanto en el proceso, tanto de

diseño como de construcción.

En una reseña del periódico «La Nación» del 16 de septiembre

del 1946 aparece un grupo de la Asociación de Ingenieros y

Arquitectos (

A

dia

) visitando las obras en fase de terminación

del Palacio Nacional. Quienes lo recibieron, para la visita guiada

por los interiores del Palacio, fueron, además de D’Alessandro,

los «

jóvenes y competentes profesionales Ramón y Carlos Trueba

» (sic).

Es muy probable que los ideólogos del régimen prefirieran, para el

Palacio Nacional, las formas y líneas tradicionales y clásicas a las

atrevidas e innovadoras formas y líneas de la nueva modernidad.

20

Semejantes apreciaciones primarían para que los modelos seguidos

a partir del recurso de Estado que hizo el dictador Trujillo de la

arquitectura, como igual hizo del urbanismo una acción política,

persistieran sobre toda innovación de la idea para erigir un edificio

moderno (y modelo), tanto como el Mercado inaugurado en 1944

y que, por demás, representara un Estado «moderno».

Hay que considerar que para los años en que se ordena al

italiano D’Alessandro encargarse de los trabajos de la nueva

sede de Gobierno, ya el gran maestro de la arquitectura moderna

dominicana, Guillermo González Sánchez, había producido tres

hitos significativos dentro de la dinámica urbano-arquitectónica

de la ciudad que marcarían el arranque del movimiento moderno,

vinculándose formalmente al denominado estilo internacional de

la arquitectura racional surgida a raíz de la paz impuesta en el

período de entre guerras mundiales:

a. El Parque Infantil Ramfis (1937-1939).

21

b. El Edificio Copello (1939).

22

c. El auténtico y original Hotel Jaragua (1939-1942).

23

Estas tres obras de González Sánchez son, inequívocamente, de

tendencias modernistas y revolucionarias para la época y las circunstancias especialmente distintivas que vivía

el país. González Sánchez había recibido formación Beaux Arts, pero evolucionó positivamente hacia estadios

de superación intelectual en su particular búsqueda de códigos representativos o identificatorios dentro de la

arquitectura. Pero trasladar la representación del poder como obra contemporánea a un lenguaje comunicativo

que le diera realce plástico era una tarea que no podía ser puesta en manos de un innovador, puesto que se corría

el riesgo de asumir un código demasiado atrevido, especialmente «para comunicar», como se afirma arriba.

En el discurrir histórico de un proceso de desarrollo urbano convulso, Santo Domingo había logrado trasponer

los límites impuestos por su propio sistema de defensa amurallado que data de tiempos de la conquista española,

sistema levantado en sólo dos esquineros del damero original que se planificara hacia 1502 y teniendo el río

Ozama como flanco de defensa al este y la ría y el mar Caribe como flanco de defensa al sur. Esa antigua

villa ya se aprestaba a crecer hacia el sector extramuros, extendiéndose por las colindancias de unos terrenos

suavemente escarpados principalmente hacia el este, puesto que la falla geológica que quiebra el manto rocoso

de la ciudad se torna abrupta en su escalamiento de la banda norte. Lo hacía sujeto a peculiares situaciones

de índoles diversas que lo afectaban, tanto en lo concerniente a aquellas que se originaban en su fuero interno

como las que se apropiaban desde países del área, asimilando influencias fundamentales para el desarrollo de

la vida social, política y económica. Su arquitectura, renglón inmanente del desarrollo socio-cultural en una

Vista de la Residencia

Presidencial, con su

techo severamente

dañado,

probablemente debido

al huracán San Zenón

en 1930.

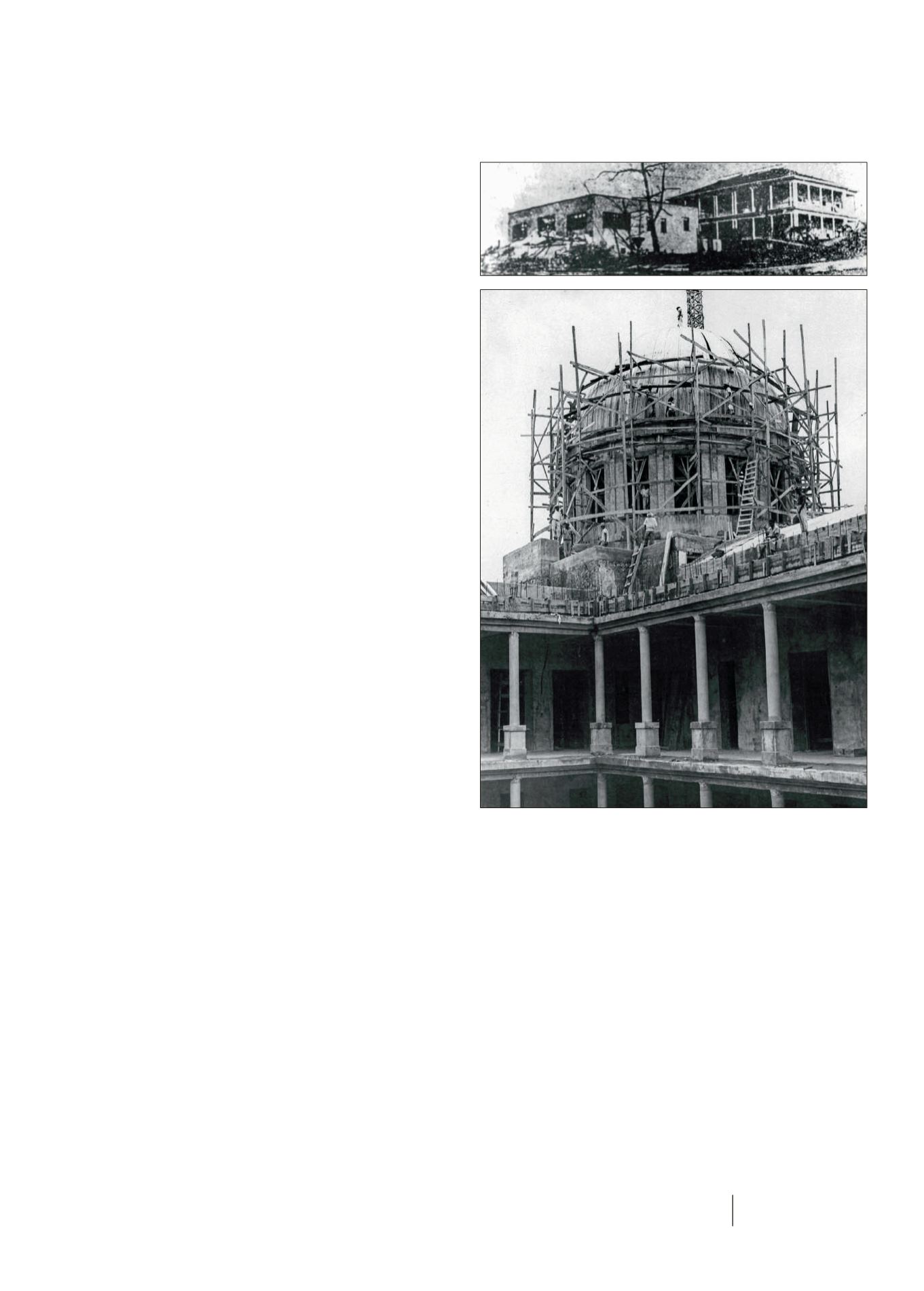

Construcción del

Palacio Nacional.